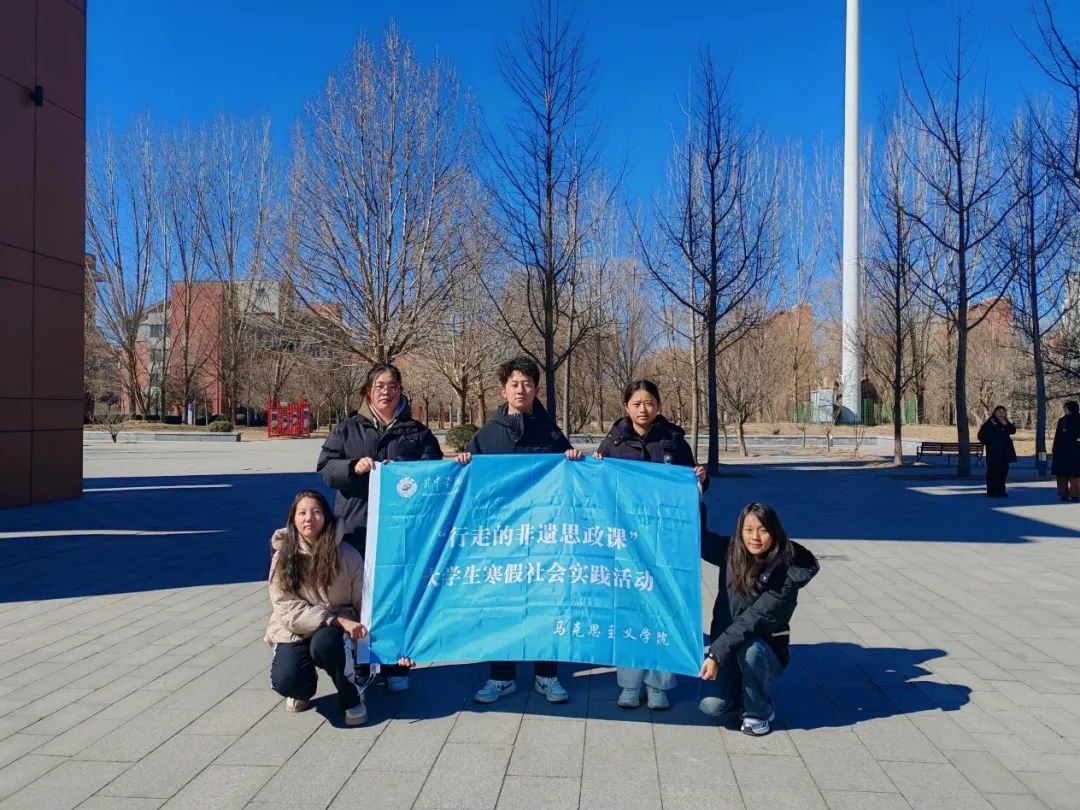

队名:马背上的遗风

队员:佟嘉 张灵煜 张邵涵 王译娇 高宇欣

指导老师:张海洋

地点:赤峰市博物馆

本次“行走的非遗思政课”寒假社会实践活动,我们走进国家一级博物馆——赤峰市博物馆,开展对辽三彩的深度调研学习。通过文物观摩、非遗技艺学习与专家讲解,我们成员深入探寻了辽三彩的历史脉络、艺术价值及当代传承,感受千年陶瓷文化在新时代的鲜活生命力。

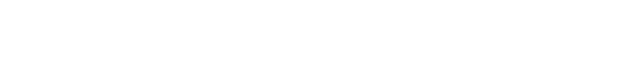

辽三彩是辽代(公元916-1125年)陶瓷艺术的代表,以其独特的黄、白、绿三色釉和游牧民族风格闻名。在赤峰博物馆“契丹华韵”展厅中,一件辽三彩鸳鸯形壶吸引了我们的注意。壶身造型如浮水鸳鸯,釉色明丽,羽翼线条流畅,提梁与壶嘴设计巧妙融合动物形态,展现了契丹工匠对自然的细腻观察与艺术创造力。

据馆内讲解员介绍,辽三彩受唐三彩影响,但更强调实用性与地域特色。其器型如鸡冠壶、凤首瓶等,多模仿皮囊、动物形态,既适应游牧生活需求,又融合中原制瓷技艺,成为契丹文化与汉文化交融的见证。

调研中,我们重点关注了辽三彩的非遗活态传承。松山区级非遗传承人袁玉虎通过20余年研究,不仅复原了传统辽瓷的烧制技艺,还创新开发出辽三彩摩羯鱼、鸳鸯壶等文创产品。其工作室建立的辽瓷游学基地,配备电窑炉、拉坯机等设备,每年接待大量研学团队,推动辽瓷技艺走进校园与社区。

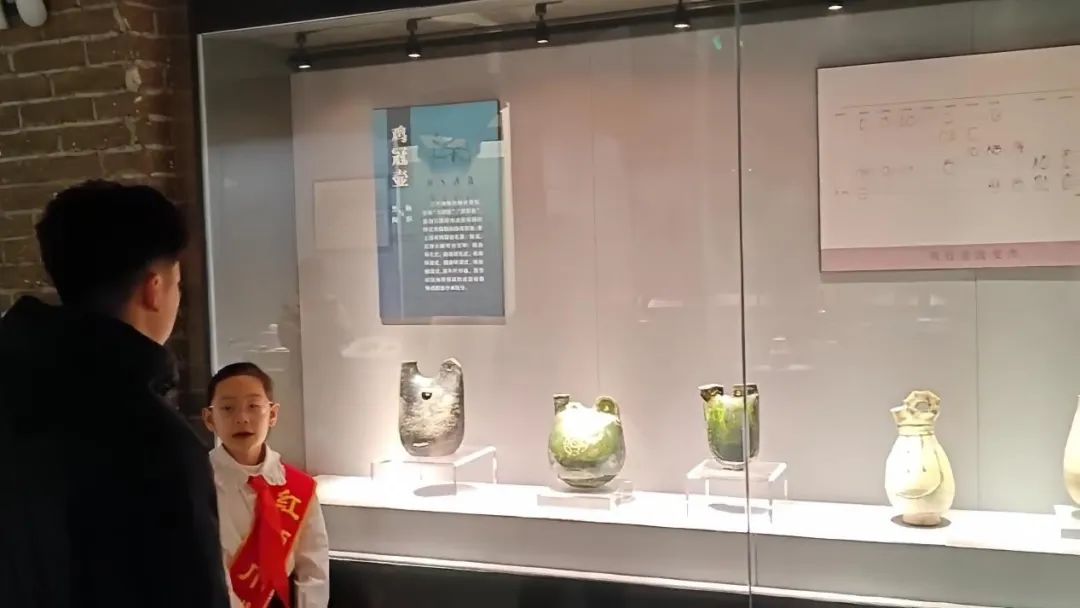

赤峰博物馆社教活动负责人表示,辽三彩不仅是历史的载体,更是民族团结与文化融合的象征。元代的《夫妻对坐图》壁画、清代固伦荣宪公主的珍珠团龙袍等文物,共同勾勒出赤峰多元文化共生的图景。通过本次实践,我们深刻体会到非遗保护对铸牢中华民族共同体意识的意义,也为“讲好中国故事”积累了鲜活素材。

通过本次调研,我们不仅揭开了辽三彩的神秘面纱,更见证了非遗技艺在当代的创新与传承。未来,我们计划将调研成果转化为文化推广方案,助力辽三彩这一“草原瑰宝”走向更广阔的舞台,让千年遗风焕发时代新韵。